全ての商品が常に売れ続ける事は理想的ですが、やはり売れない商品、売れにくい商品はどうしても出てきてしまいますよね。

なかなか売れないまま商品が残ってしまい、最終的に仕入価格と近い価格まで値下げをしないと売れないケースや、在庫のまま数ヶ月倉庫に保管されているケースもあります。

確かに、値上げを行う、または在庫処分を行うと現金化は可能なのですが、その反面、利益を得ることが難しくなってしまいます。

もう、最後の最後まで考えつくしてどうしようもない状況であれば、即現金化を行う必要がありますが、まだそこのラインまで到達していない場合、やはり売る以上、利益を出すことを考えなければいけません。

では、そもそも売れない商品、売れにくい商品はなぜ出てきてしまうのでしょうか?

・商品に不備がある

・商品が自社内でも不評

・お客様からクレームの多い商品

上記の場合は、商品自体の見直しが必要ですが、特にそういった理由もなく、使ってみるとよい商品だけれども、なぜか売れ残ってしまうという場合は下記が原因で売れ残りになっている可能性が高いです。

原因:売れていないのは、お客さんの目に触れる機会が少ない

なぜお客さんの目に触れる機会が少ないかといいますと、もしかすると売る側が勝手に売れないと判断していたり、もっと売れる商品があるので、そちらを優先してお勧めしていると、よい商品であっても自然と売りにくくなっていまいます。

お客様側からすると、見たことがないもが購入の選択肢にあがることはありません。

どのお客さんが買ってくださるかは、商品を提示してみない限りは不明なのですが、売りやすいもの、あるいはある程度売れるとわかっているもの(実績のあるもの)から勧めるため、そのような背景がないものは必然的に売れにくい商品となってしまいます。

ですから、対策案としては、まずは商品がお客さんの目に触れるようにする必要があります。

その為には、商談であれば、話題に出すことであったり、店内のディスプレイであれば、商品がお客様の目に入るような場所に展示したりする必要があるのです。

ただし、提示さいたからといってすぐに売れるかというと、そうではありません。

お客さんの目に触れる機会とそれをほしいお客さんがいることで売上が成立します。

事例:創作和食店 銀座 N店の場合

シェフ、店長ともに有名店出身

味は良く ボリュームもあり サービス対応も良い

ネットの口コミ評価もよく、 3.4ポイント

これだけ聞くと、なぜ赤字続きなのかと疑問になるぐらいのお店です。

しかしお客さんなかなか定着せず、オープンしてから 1年以上も赤字続きでした。

その間、何も対策をとらないで営業していたわけではありません。

まずは、内装の変更から始まり、メニューの改定も常に行っていたのです。

開業後改善点一部

・店内の照明、音楽の変更

・メニュー内容の変更

・ランチ営業の開始

・定期的な試食会を行い、新メニュー考案

・店長がお客様へお礼状のハガキを送る

・飲食店専門 WEBサイトへの掲載、雑誌掲載などで告知を行う

・人員の配置換え

上記は改善点の一部です。

常に店舗の修正を行っていたのですが、思うような結果が出ることなく、毎月赤字が続くような状態でした。

改善を行っているのに、思うような結果がでないとどうなるのか。

それは、スタッフのモチベーションに大ダメージを与えてしまいます。

度重なる改善で現場は混乱し忙しいばかりで、スタッフの疲労もたまり、スタッフの入れ替わりも激しくなるという、悪循環が生まれます。

せっかく、店舗をよくしようと改善を行っているのに、それが悪影響を及ぼしてしまってしまうという、悪循環が生まれてしまうのです。

確かに、店舗の場所は駅からは中途半端に離れているし、雑居ビルの2 Fで一眼では判りにくくはありました。

ですが、同じような条件でうまくいっているお店がまったくないのかというと、そんなことはありません。

同じような少し不便な条件でも、毎日繁盛して黒字のお店はたくさんあります。

では、何が原因で赤字が続いてしまったのでしょうか?

スタッフ?

料理の味?

値段?

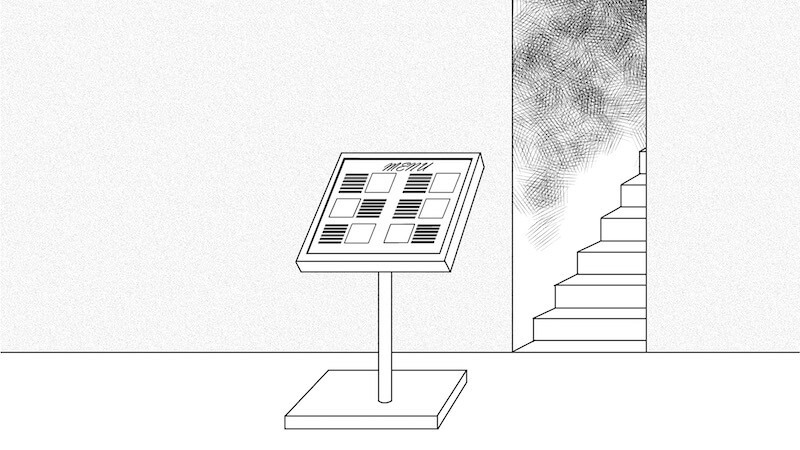

銀座 N店の場合の原因は、看板にありました。

雑居ビルの 2階に入っているのに、ビルの 1階にメニューの入った看板を設置したなかったのです。

これでは、予約されたお客様もお店がどこにあるのかわかりにくいですし、まして通りがかりでお店にいらっしゃる方はいません。

お客様がお店を知る方法としては WEBでの情報でしかなく、それでは予約が入らない日は誰もお客様が来ない=その日の売上は 0となってしまっていました。

看板出すなんて当たり前じゃん!と思われるかもしれませんが、意外に看板でお店の雰囲気や取り扱っているメニューが一目瞭然のものって少ないものです。

小難しい英語で書かれていたり、聞いたこともない料理名だったり、値段が表記されていなかったり。。。

これでは、お客様は不安になってしまい、わざわざ階段を上ってお店にいらっしゃることはありません。

ですから、看板にはしっかりとお店の中の雰囲気であったり、わかりやすメニュー、料金を載せることによって、初めてお客様の選択肢に入ることが出来たのです。

一見、提供側としては当たり前に感じていることも、お客様にとっては不安要素になっていたりするものなので、その点に注意が必要です。

また、お客様がわざわざ階段を上ってお店の様子を伺いに来てくださることもありませんので、1階の時点で安心感を持っていただけるような入り口が必要になるのです。

POINT1:お客さんはこちらの全ての商品は把握していない

セールスを行っている場合、毎日自社のことを扱っていますので、いやでも自社の商品については詳しくなります。

それはもちろん良い点なのですが、ひとつ注意しなければいけないのが、自社の製品についての知識が当たり前になっていまい、こんなことお客様は特に知っても知らなくても問題ないだろうと思ってしまうことです。

しかし、お客様側から見ると、あなたの会社の商品は生活のごくごく一部での選択項目であり、毎日気にしているものではありませんので、私たちが当たり前に感じていることも、ご存じないので、商品について知りたいと思っていることもございます。

ですから、こちらから商品の説明を行って、はじめてお客様も知識が増え、判断材料が増えるため、その材料がなければ、判断すること自体も不可能なのです。

提供側は毎日似通った商談の繰り返しなので、自分自身が飽きてしまい、商品についての説明に対して飽きを感じてしまいますが、お客さまにとっては、商品の説明は始めてなので、

そこは手を抜かず、繰り返しお知らせを行う必要があります。

POINT2:お客さんが商品を掘り起こしてみてくれることはない

HPの ONLINESHOPにしても、店舗の商品にしても膨大な量の商品が掲載、もしくはディスプレイされています。

しかし、それらの商品を 1点 1点組まなく見ていただけるかというと、そうではありません。 WEBでも商品でも 2、 3点みればもう飽き飽きしてしまい、退室されていまいます。

ですから、仮に売りたい商品、一押し商品が WEBページの最終ページだったり、ディスプレイの奥に大事に展示されていても、そこまでいきつく可能性は非常に低くなってしまいます。

一押し商品でも、見て頂くことが難しいものなのに、少し認知度が低い商品となってしまうと、お客様の目に届くのは皆無に近くなってしまいます。

それでは、せっかく見て頂けるチャンスをみすみす逃してしまい、もったいないので、まずは目に留まるところへの配置が必要になります。

そして、何度も配置換えをすることによって、同じ商品構成でも、目に留まるチャンスは広がることが可能になります。

POINT3:お客様にとって商品の必要な時期は違う

“そういえば、あの時聞いたのは何だったっけ?”

皆さんもご経験はあると思いますが、人それぞれ、商品が必要な時期は違います。

今は必要ないなと思っていても、 1ヵ月後には必要になったということはあります。

その必要になったときに商品が目の目にあれば、迷わず購入となります。

しかし、商品の話を聞いた時、今は必要ないかもしれないとなると、購入は難しくなってしまいます。

同一のお客様にとっても商品が必要な時期は全く違います。

ですから、商品を見てから 1ヵ月後に思い出してもらうには、繰り返し目に入るように工夫が必要になります。

お客様の未来をピンポイントに予想して、商品を目の前にお届けすることが可能であれば、その方法は一番よいのですが、それは非現実的ですので、何度も繰り返して商品のお知らせを行うことにより、お客様が必要だと感じた時に、即購入につながることは可能になります。

昨日売れなかった商品が、明日には売れるということは実現可能です。

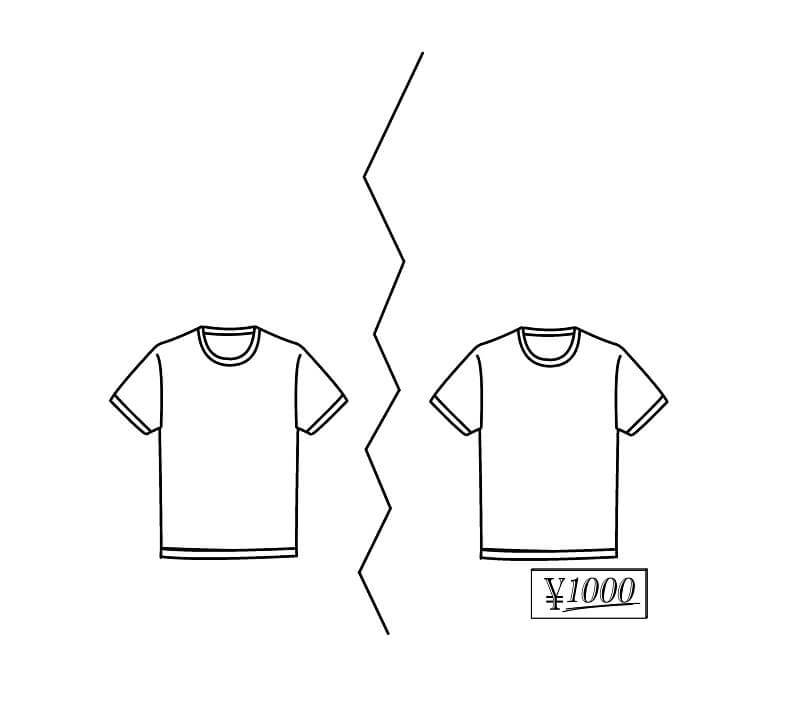

POINT4:商品の値段がお客様に見えない

値段を堂々と出して商品をディスプレイするよりは、値段を見えないようにしてディスプレイするほうがスッキリはして見えるのですが、お客様にとって気になるのは値段です。

値札を見ることなく購入していただけると嬉しいのですが、やはり商品とその価値(値段)は必ず購買要素になります。

ONLINESHOP、店舗ディスプレイ、看板、雑誌、など商品をお知らせする媒体の中に、値段がついていない商品が配置されている場合は、それはただの背景や写真になってしまい、セールスではなくなってしまいます。

また、値札がわかりにくい箇所についている場合は、お客様がよっぽど興味のある商品しか

値札を探してみることはありませんし、わざわざ、すべての商品の値段を探し出すことはしません。

反対に、わかりやすいところに値段が表示されている場合は、最初は興味がなかったものでも値段で興味を引くことも可能になるのです。

値段を堂々と出すのは、少し気が引ける、恥ずかしいことなのではないかと感じてしまうかもしれませんが、お客様側からすると、全く逆の気持ちで、むしろ値段を見たいと感じています。

値段ばかり目立ってしまい、 HPや店舗内の雰囲気のバランスが崩れることは注意する必要はありますが、必ず値段の表示は重要になります。

事業再生コンサルタント川口貴弘のコメント

提供する側、提供される側にとって感じていることは全く違います。

提供側の立場に立っていると、ついつい自分のこと(自社の商品)を当たり前に感じてしまい、説明などを省略してしまいがちなのですが、提供される側にとっては、商品(あなた)と出会うのは初めてなので、どなたに対しても同じように丁寧に説明を行う必要になります。

自分のことを客観的に見るのは非常に難しいのですが、普段の生活している中で、商品を買う時に感じること、“ここのお店は商品がみにくいな”“値札見るの面倒だな”“もう何ページもHPをみたなくないな”などと感じる事があるかと思いますが、その感じことをご自分の商品に当てはめてみることによって、客観的に見ることが可能になります。

本当は売れる商品なのに、表に出ていないだけで埋もれてしまうのは非常にもったいないですので、是非表舞台に立たせてあげてみてください。

推奨コンテンツを下記より是非お受け取りください。

事業に対しての愚痴をこぼすのも、もちろんアリ。

私がしっかりお話を聴き出しますので、

愚痴をこぼすのは当事務所内だけに留めておいてくださいね ^_^

初回60分面談からお悩みを解決致します。

契約をただ取るための商談時間は設けておりません。

初回の経営改善相談を、60分20,000円で承っております。 ※延長しても追加料金は頂いておりません。

60分のところが話が尽きなくて180分になることもしばしば。

面談60分で今抱えていらっしゃる課題に関して一緒に解決法を見つけてまいります。

面談に取り組むにあたって、事前に課題に対する情報を頂いておきますと、より最適な解決案をご提示することが可能となりますので、下記フォームより、ご相談内容を記載して頂けると幸いでございます。

事業事前相談はこちら